INVERNO EM LONDRES #2, por Daniela Marques

Semana 2.

Sexta-feira. Último dia útil da minha segunda semana em Londres. Acabo de retornar de um evento na Doctoral School da UAL, daqueles encontros que restauram nossas energias e vontades. O evento foi o “Abundant Memory, Relational Archives: Art and Design in Blackfoot Digital Territories” e marcou a abertura do grupo de estudos de curadoria da unidade doutoral da UAL.

De acordo com a descrição fornecida pelo grupo de estudos o evento propunha “ a discussion with Serene[1], Christine[2] and Josephine[3] about traditional ways of knowing, knowledge transfer, AI, land, embodied practice and contemporary art practices.”

Esta semana foi um pouco mais difícil que a primeira. Foi dada a largada oficial do meu intercâmbio, com a efetivação da matrícula na universidade. Com isso, veio a pressão de produzir, de “aproveitar” ou de “não perder” tempo. Manoela, minha orientadora, já tinha me aconselhado a não me pilhar com isso do tempo em nosso último encontro ao vivo. Conselho que recebi com carinho e ajudou a amansar o patrão dentro de mim. Mesmo assim, de maneira involuntária, me percebo fazendo conta de há quanto tempo estou aqui, quanto tempo ainda me resta, o que já fiz, o que ainda há por fazer etc. Ansiedade.

O clima dessa semana não foi o mais colaborativo e quebrou um pouco do meu romantismo com o inverno. Fez 4 graus, bem mais frio do que os 8 graus de São Paulo que eu já tinha experimentado. Acabei pegando um resfriado. Volta duas casinhas no jogo da vida, risos.

Tudo isso e mais algumas coisas deram uma relativa baixa no entusiasmo. Hoje, pensei em ficar em casa para resolver algumas coisas burocráticas e poupar o corpo do frio. No entanto, quando soube deste evento, achei que ia ser melhor pra cabeça me colocar em movimento. Tiro certo. O evento como um todo foi bastante rico, com partilhas muito interessantes sobre as práticas artísticas, arquivísticas e museológicas dos Blackfoot, povo originário de onde, hoje, fica o Canadá.

Em especial, me tocou a fala de Serene Weasel Traveller, artista indígena Blackfoot que compartilhou conosco os detalhes de seu processo artístico e da montagem de sua primeira exposição individual. Uma querida!

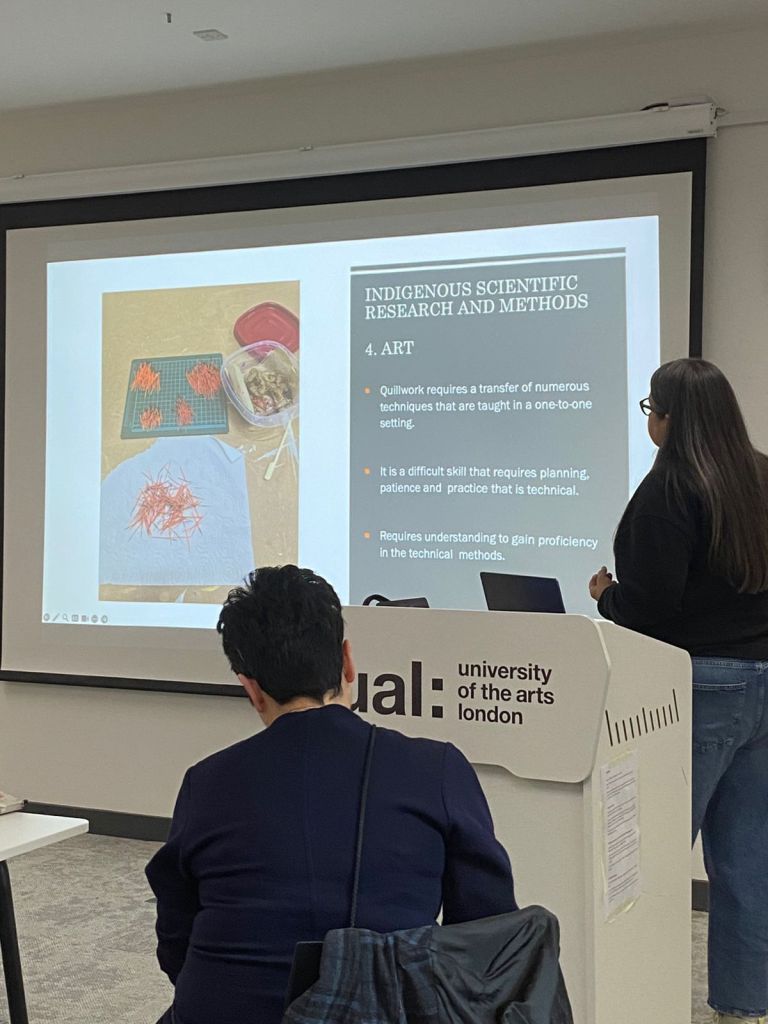

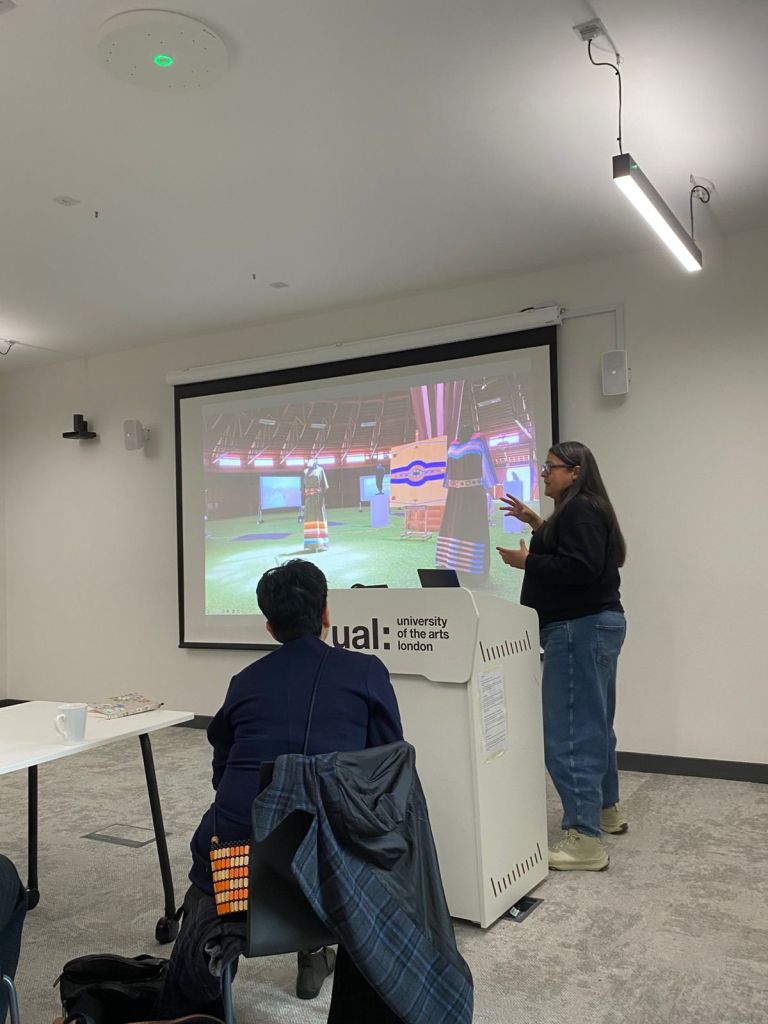

Serene contou sobre o seu processo de aprendizado da técnica Quillwork, que é ensinada de maneira intergeracional entre as pessoas pertencentes ao povo Blackfoot. Ela ressaltou o quanto esse e outros conhecimentos ancestrais de seu povo são, não só valorizados, mas guardados como algo sagrado. Serene apresentou imagens da sua exposição individual, que aconteceu em território Blackfoot. Uma linda exposição em um espaço de celebração Blackfoot, operando sob uma lógica bem distinta do tradicional cubo branco.

Entre as falas que reverberam por aqui (que foram muitas!), chamou a minha atenção ela dizer “whenever we could decorate, we would decorate”. Um dia recente, antes de vir pra cá, escrevi que “o importante é ver, sentir e criar beleza, não deixar de ver, sentir e criar beleza”. Não vou me perder em elucubrações filosóficas sobre o que é ou deixa de ser beleza. A ideia de decorar, sempre que possível, ressoou em mim. Como podemos fazer isso em um mundo que objetifica todas as coisas, em especial, o nosso tempo? Em um mundo em que não há tempo a se “desperdiçar”?

Esse ato de decorar, não vejo como algo da ordem do photoshop, da máscara, do aperfeiçoamento. Mas do ritual em torno fazer (dos vários fazeres) que a vida compreende, procurando revelar belezas que surgem desse(s) fazer(es). Do ato de se demorar na feitura dos diversos processos que compõem o cotidiano, que nutrem a vida.

Serene também exibiu duas vídeo performances, nas quais ela devolve imagens de peças Quillwork que estão sob o domínio de instituições museológicas européias para a natureza. Como trilha sonora das performances, ouvimos o filho de Serene cantando uma música tradicional Blackfoot. Ela explica que essas peças não são meros “objetos” e como o ritual de devolvê-las para o território Blackfoot, ainda que simbolicamente, é um ato de resgate da memória deste povo.

Ouvindo este relato de Serene, lembrei da fala da artista-pesquisadora Glicéria Tupinambá, “Arrume a casa que estou chegando” compartilhada no canal “Selvagem”, no youtube[4]. No vídeo, Glicéria conta a história do retorno do manto tupinambá para o Brasil. A peça ficou mais de 300 anos exposta no Museu da Dinamarca. Lembro-me de Glicéria contar que, antes do manto retornar, sonhou-se, entre os tupinambá, com o retorno do Manto. O manto disse: “arrume a casa que estou chegando”. Glicéria também ressalta que o manto não é um objeto, mas um ser com vida, agência, vontade própria. Algo que a cultura ocidental tem muita dificuldade de compreender e respeitar, destaca.

Depois das apresentações, veio o momento das perguntas. Uma das perguntas que fizeram à Serene foi sobre como ela se sentia compartilhando os saberes tradicionais do povo Blackfoot, em um contexto artístico e acadêmico ocidental, colonizado, capitalista, que se apropria, se aproveita, e também descarta quando não é conveniente. Serene contou que não compartilha tudo. Que muito do que ela descobre com a pesquisa é “informação privilegiada”, não divulgada de forma pública. Por exemplo, em linhas gerais, ela conta do que o Quillwort é feito, mas porque ele é feito dentro do contexto do povo Blackfoot, entra no território de informações privilegiadas. Tais informações só são compartilhadas quando a pessoa interessada “earn”, conquista, aquela informação, ou como compreendi, conquista a confiança para que aquela informação seja compartilhada.

Essa fala me fez refletir sobre a minha prática artística autobiográfica, sobre a importância de escolher o que compartilhar e o que é “informação privilegiada”.

Por fim, alguém perguntou se uma obra digital que Serene apresentou também “continha espírito”, fazendo referência à cosmologia Blackfoot discutida pela artista e outras pessoas que integraram a conversa. A resposta foi que “sim, porque outras descendentes, gerações subsequentes, poderão entrar em contato com essa obra e acessar parte dos valores culturais do povo Blackfoot”. Importante ressaltar que o que está entre aspas são aproximações, feitas com esforço e cuidado, do que ouvi.

Conversei com Serene sobre isso tudo que relato aqui, como reverberou de forma impactante para mim. Fiquei pensando sobre essa ideia de “conter espírito na obra”, e sobre a relação disso com a noção de transmitir a presença dos nossos fazeres/saberes (também não-saberes)/sentires, para aqueles que ainda estão por vir em nossas comunidades.

Nas feiras de arte, é comum vermos pessoas ultra ricas comprando obras de arte por preços, muitas vezes, obscenos. Nesse caso, estamos falando de artistas que conseguem acessar esse circuito, que é cheio de melindres políticos e questões problemáticas. Na outra ponta, temos a maioria de nós, artistas procurando meios de fazer com que o nosso trabalho traga sustentação para a vida. Essa complicação toda, certa objetificação/comodificação do trabalho artístico, parece esvaziar a arte de sentido. Às vezes, me esvazia do porquê estou fazendo isso.

No entanto, a resposta de Serene sobre o porquê de haver espírito em uma obra, mesmo que digital, renovou minhas vontades. Pensar no que crio como algo que está para além do objeto ou do produto para consumo, mas como entidades com vida, reativou algo em mim. Renovou uma noção de porquê, de propósito, que ainda estou compreendendo. Como o meu trabalho, o espírito que ele contém, pode conversar com meus pares de hoje, e aqueles que ainda estão por vir? Quem são meus pares?

São 22:25, 8 graus em Londres. De certa forma, é como se estivesse em São Paulo de novo, um frio que eu já conheço.

[1] Serene Weasel Traveller, Ksisstsikomaki (Thunderwoman) is from the Piikani Nation of the Blackfoot Confederacy. She is a Blackfoot (Siksikaitsitapi) artist whose recent practice is directly addressed to cultural belongings held in UK museums. Serene works with traditional porcupine quillwork and contemporary art practices: digital, site specific, performance and installation. Raised within Siksikaitsitapi traditional societies and protocols, her work is informed by lived experience, ancestral knowledge, and storytelling. Her practice contributes to cultural rejuvenation by affirming Siksikaitsitapi ways of knowing, and relationships to land and community.

[2] Christine Clark is a designer and web developer and Associate Professor in the Department of New Media at the University of Lethbridge on Blackfoot Territory. Her research and creative practice are rooted in design collaborations that promote decolonization and environmental sustainability at local levels. She worked on the Mootookakio’ssin project and more recently with the Niitsitapi Research Pod of the Abundant Intelligences project, an Indigenous-led collaboration imagining how to conceptualize and design AI based on Indigenous Knowledge (IK) systems

[3] Josephine Mills is the Director/Curator of the University of Lethbridge Art Gallery and a Professor in the Department of Art. She has worked as a curator and public programmer at art galleries and artist-run centres in Saskatoon and Vancouver. Mills has a PhD in Communication Studies from Concordia University, Montréal and is a graduate of the Museum Leadership Institute at the Getty Center. Her research interests focus on socially-engaged art and gallery practices, along with issues of public engagement in art galleries.